Il gesuita del deserto e il monastero dell’utopia.

Breve storia di padre Paolo Dall’Oglio e della comunità di Mar Musa

C’è un luogo in Siria dove le pietre parlano una lingua che il fanatismo non può cancellare. Per raggiungerlo bisogna salire 345 gradini scavati nella roccia, nel deserto del Qalamun, a ottanta chilometri da Damasco. Lassù, a milletrecento metri di altitudine, aggrappato alla montagna come un nido d’aquila, sorge il monastero di Mar Musa al-Habashi, San Mosè l’Abissino. Un nome che è già un programma: l’etiope che fuggì dal trono per cercare Dio nel silenzio del deserto siriano, nel VI secolo, quando l’islam non era ancora nato e il cristianesimo parlava aramaico.

Le rovine che Paolo Dall’Oglio trovò nell’agosto del 1982 raccontavano una storia millenaria. Era un giovane gesuita romano, figlio della generazione che credeva impossibile essere cristiani senza battersi per la giustizia. Aveva ventotto anni, studiava arabo a Damasco, quando salì a quelle rovine per un ritiro spirituale di dieci giorni. Non immaginava che quel luogo sarebbe diventato la sua vita, il suo destino, e forse la sua tomba.

L’utopia nel deserto

Dall’Oglio non era un missionario convenzionale, e Mar Musa non sarebbe diventato un monastero qualunque. Ordinato sacerdote del rito siriaco cattolico nel 1984, cominciò a ricostruire quelle mura abbandonate dall’ultimo monaco nel 1830. Non da solo: con lui arrivarono architetti, restauratori dell’Istituto Centrale per il Restauro italiano, volontari, e soprattutto amici musulmani. Perché questa era l’idea folle che animava il gesuita romano: che cristiani e musulmani potessero non solo convivere, ma amarsi come fratelli nella fede nell’unico Dio.

Nel 1991 fondò la Comunità al-Khalil – “l’amico di Dio”, l’epiteto di Abramo nel Corano. Una comunità monastica mista, uomini e donne, cattolici e ortodossi, che scelse tre priorità radicali: preghiera, lavoro manuale e ospitalità. Quest’ultima, nel mondo arabo, è virtù sacra, e a Mar Musa divenne il cuore pulsante di tutto. Migliaia di persone salirono quei gradini negli anni: cristiani, musulmani, ebrei, atei. Giovani siriani in cerca di senso, intellettuali europei, beduini della zona. Nel 2010, trentamila visitatori attraversarono quella porta bassa che costringe chiunque a piegarsi per entrare – gesto simbolico e necessario.

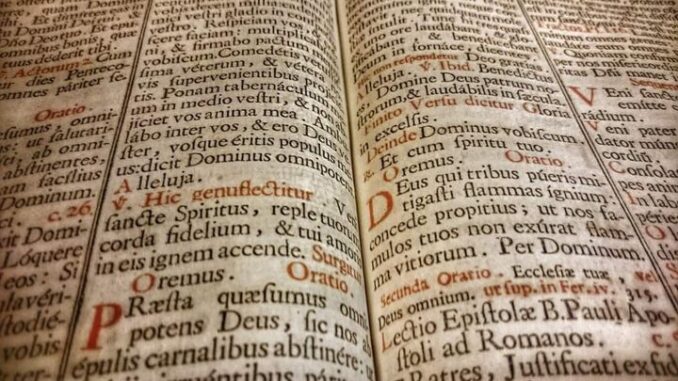

La chiesa del monastero custodisce affreschi dell’XI secolo che raccontano anch’essi di quel dialogo antico. Il Giudizio universale dipinto dal pittore Sarkis tra il 1192 e il 1208 porta iscrizioni in arabo cristiano che utilizzano espressioni coraniche: “Nel nome di Dio clemente e misericordioso”. Una commistione inevitabile, spiegava Dall’Oglio, visto che le Chiese d’Oriente adottarono l’arabo come lingua liturgica, la stessa del Corano, quella che a Pentecoste fu l’ultima citata tra le lingue in cui si udì l’annuncio degli apostoli.

Il dialogo come vocazione

La regola della comunità, approvata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede dopo quattro anni di esami scrupolosi (2002-2006), parlava chiaro. Alla base c’è quello che padre Paolo chiamava il voto di “badaliya”: amare i musulmani e offrire la vita per la loro salvezza. Non era retorica. Era convinzione radicale che l’amore di Cristo abbracciasse anche l’islam, che si dovesse “scoprire come Cristo ama i musulmani, in che modo Cristo stesso li guarda”.

Un’idea estrema, certamente. Lo ammetteva lui stesso con autoironia. Ma Roma, dopo attenti controlli, approvò. Nel 2009 l’Università Cattolica di Lovanio gli conferì la laurea honoris causa. Il Premio per la Pace della Regione Lombardia arrivò nel 2012. E nel 2006 il monastero ricevette il Premio euromediterraneo per il dialogo tra le culture. Riconoscimenti che testimoniavano come quell’utopia nel deserto avesse prodotto frutti concreti.

La comunità crebbe. Si aggiunsero monasteri affiliati: Mar Elian a Qaryatayn (poi distrutto dall’Isis nel 2015), Deir Maryam al-Adhra nel Kurdistan iracheno, il monastero del Santissimo Salvatore a Cori, nel Lazio. Oggi la comunità conta otto membri, un novizio e due postulanti. Piccola, fragile, ma viva.

La primavera che divenne inverno

Poi venne il 2011, e con esso la cosiddetta primavera araba. In Siria si trasformò rapidamente in tragedia. Dall’Oglio non poteva tacere. Scrisse un testo proponendo una transizione democratica pacifica, un’architettura istituzionale basata sul consenso delle diverse componenti religiose e sociali del paese. Il regime di Bashar al-Assad rispose con la minaccia di espulsione. Nell’estate 2012, dopo una lettera aperta all’inviato speciale dell’ONU Kofi Annan, Dall’Oglio fu costretto a lasciare la Siria.

Ma non poteva stare lontano. Nel luglio 2013 riuscì a rientrare nel nord del paese, controllato dai ribelli. Si recò a Raqqa, la futura “capitale” del sedicente Stato Islamico, per tentare di mediare tra gruppi curdi e jihadisti arabi, e per trattare la liberazione di ostaggi. Era un folle? Un eroe? Forse semplicemente un uomo che credeva davvero in quello che predicava.

Il 29 luglio 2013, a cinquantanove anni, Paolo Dall’Oglio scomparve. Rapito, presumibilmente, da miliziani legati ad al-Qaeda. Da allora, silenzio. Voci contrastanti sulla sua sorte: chi lo dava morto, chi vivo sotto custodia dell’Isis. Nel giugno 2025 circolò la notizia che i suoi resti fossero stati ritrovati in una fossa comune, ma senza conferme certe.

L’eredità vivente

Chi scrive di storia sa che la fanno gli uomini liberi, quelli che non hanno paura di pagare il prezzo delle proprie idee. Dall’Oglio era di questa razza. Nel libro-testamento pubblicato nel 2023, “Il mio testamento”, che raccoglie conferenze tenute prima dell’espulsione, Papa Francesco nota con emozione come padre Paolo parlasse del “giorno della sua offerta finale per Gesù”, aggiungendo che “la nostra vocazione nel contesto musulmano dovrebbe essere adornata da una risata di gioia”.

Una risata di gioia. In mezzo alla tragedia siriana, all’odio settario, alla barbarie dell’Isis. Ci vuole una fede incrollabile, o una follia sacra, per pensare una cosa simile. Eppure la comunità di Mar Musa è ancora lì. Padre Jihad Youssef, che guida oggi il monastero con sei confratelli, racconta che dopo la caduta del regime Assad l’immagine di padre Paolo è diventata icona della Siria libera, presente nelle piazze e nei cuori. Jacques Mourad, il primo monaco arrivato a Mar Musa nel 1989, rapito anch’egli dall’Isis e fortunatamente liberato, è stato nominato vescovo di Homs.

Dal giugno 2022 il monastero ha riaperto le porte ai visitatori, dopo dieci anni di isolamento dovuti alla guerra e poi alla pandemia. I gradini sono sempre lì, ripidi e faticosi. La porta è ancora bassa. Gli affreschi millenari resistono. E la regola della comunità continua a parlare di preghiera, lavoro e ospitalità. Di un cristianesimo incarnato nel mondo arabo-islamico. Di un dialogo che il sangue non è riuscito a cancellare.

Epilogo

C’è chi dirà che l’esperienza di Mar Musa è marginale, che in Medio Oriente il dialogo islamo-cristiano è utopia. Forse. Ma senza esperienze come questa, o come Taizé e Tibhirine, non sarebbero stati possibili il viaggio di Papa Francesco in Iraq o il Documento sulla Fratellanza Umana firmato ad Abu Dhabi nel 2019. Le pietre che parlano, talvolta, pesano più delle bombe.

Padre Paolo Dall’Oglio probabilmente non tornerà da Raqqa. Più di dodici anni sono molti, troppi. Ma il monastero che ha fatto rinascere dalle rovine è ancora vivo. E con esso vive quell’idea così semplice e così difficile che animava il gesuita romano: che nell’amicizia siamo sacramento gli uni per gli altri dell’amore di Dio. Cristiani, musulmani, tutti. Senza distinzioni, senza condizioni.

Nel deserto del Qalamun, dove Mosè l’Abissino cercò Dio sedici secoli fa, quella piccola comunità continua a salire 345 gradini ogni giorno. A pregare in arabo secondo il rito siriaco. Ad accogliere chi bussa alla porta. A credere che il dialogo sia possibile, necessario, benedetto. È la lezione di padre Paolo: testarda, estrema, evangelica. Un’utopia che non si arrende.

(fonte: IMGPRESS, articolo di Davide Romano 17/11/2025)